Kebenaran yang Terselubung: Ingatan dan Perlawanan dalam Persepolis oleh Marjane Satrapi

Pencarian makna menjadi jangkar narasi sejarah, mengikat mereka yang menciptakannya dan yang menerimanya. Melakukan historisasi berarti menggunakan kekuasaan: bahasa yang dipakai untuk membingkai masa lalu bisa mendefinisikannya—bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Tindakan ini menjadi sarana membentuk identitas, budaya, dan ingatan kolektif. Singkatnya, kita menengok ke masa lalu untuk memahami diri kita—dan siklus ini terus berlangsung lintas generasi. Seni, sastra, sinema, dan medium kreatif lainnya seringkali menjadi tindakan menyaksikan. Mereka tampil sebagai kesaksian terhadap kehidupan yang dijalani sekaligus yang hilang, dan disampaikan melalui subjektivitas sang seniman. Dapat dikatakan seniman mengambil peran ganda: sebagai pendongeng sekaligus pembawa kebenaran. Dalam banyak kasus, kebenaran ini menantang absolutisme Sejarah yang dihadirkan dalam catatan resmi atau sejarah nasional mana pun. Karya kreatif, karenanya, bisa menjadi tindakan perlawanan—mengungkap narasi yang terpendam atau memberi suara pada kesunyian kolektif sebuah bangsa.

Hal ini sangat jelas terlihat dalam karya Marjane Satrapi, dengan novel grafis autobiografinya Persepolis yang telah menjangkau audiens global dan mendapat pujian kritis. Diterbitkan antara tahun 2000 dan 2003 dalam dua bagian, bagian pertama—Kisah Masa Kecil—menceritakan masa kecilnya di Teheran saat Revolusi Islam 1979, sedangkan bagian kedua—Kisah Kembali—mendokumentasikan pengungsiannya di Eropa dan akhirnya kembalinya ke Iran. Melalui perjalanan transnasional ini, Satrapi memperoleh jarak yang diperlukan untuk merenungkan ingatan dan identitasnya, yang pada akhirnya membentuk perspektif yang bisa dikatakan Iran sekaligus diasporik.

Keberhasilan bukunya melahirkan adaptasi film pada tahun 2007, di mana Satrapi turut menulis skenarionya, yang mempertahankan bahasa visual dan tematis dari novel grafisnya. Sama seperti bukunya, film tersebut dipuji karena kepekaan politik dan kedalaman emosionalnya. Popularitasnya, terutama di kalangan audiens Barat dan internasional, menunjukkan adanya dahaga untuk representasi kehidupan Iran yang intim dan manusiawi—kisah yang tidak dimediasi oleh tajuk berita atau propaganda, tetapi oleh pengalaman nyata.

Dampak Persepolis sebagian besar berasal dari kemampuannya menantang narasi dominan tentang Iran. Saat dirilis, kisah tentang negara itu sangat dibentuk oleh media Barat, yang sering mengaitkan Iran dengan apa yang disebut Marjane sebagai “fundamentalisme, fanatisme, dan terorisme”. Pada saat bersamaan, narasi absolutis yang disebarkan oleh republik/negara Iran menggambarkan Revolusi sebagai peristiwa sepenuhnya berniat baik—yang pada akhirnya menghapuskan perbedaan dan kompleksitas yang menjadi bagian dari gerakan itu. Satrapi menolak kedua penyederhanaan tersebut dan menyampaikan dalam kata-katanya sendiri:

"Saya percaya bahwa satu bangsa tidak boleh dinilai dari kesalahan segelintir ekstremis. Saya juga tidak ingin orang-orang Iran yang kehilangan nyawa di penjara karena membela kebebasan, yang gugur dalam perang melawan Irak, yang menderita di bawah berbagai rezim represif, atau yang terpaksa meninggalkan keluarga mereka dan mengungsi, terlupakan."

Pernyataan ini menyoroti misi ganda Satrapi: menghormati sejarah yang dekat dengan orang Iran serta menolak penyederhanaan identitas Iran. Namun penting untuk memahami Persepolis bukan sebagai representasi universal tentang Iran, melainkan sebagai sebuah kisah yang sangat personal dan parsial—sebuah rekonstruksi artistik yang dibentuk oleh ingatan dan pengasingan.

Secara visual, gaya grafis Satrapi minimalis namun mengena. Ia menggunakan palet hitam-putih yang membawa makna estetis dan simbolis yang kuat. Di satu sisi, palet ini mengingatkan pada format komik strip yang populer pada akhir abad ke-20; di sisi lain, secara visual ia mencerminkan dualitas tajam yang dipaksakan oleh sistem ideologi—cahaya dan kegelapan, benar dan salah, iman dan kebebasan. Namun Satrapi menolak dikotomi moral dalam narasinya dan memilih untuk memperluas bahasa visualnya. Sebaliknya, dunia yang ia hadirkan penuh dengan kontradiksi, kompromi, dan rasa sakit.

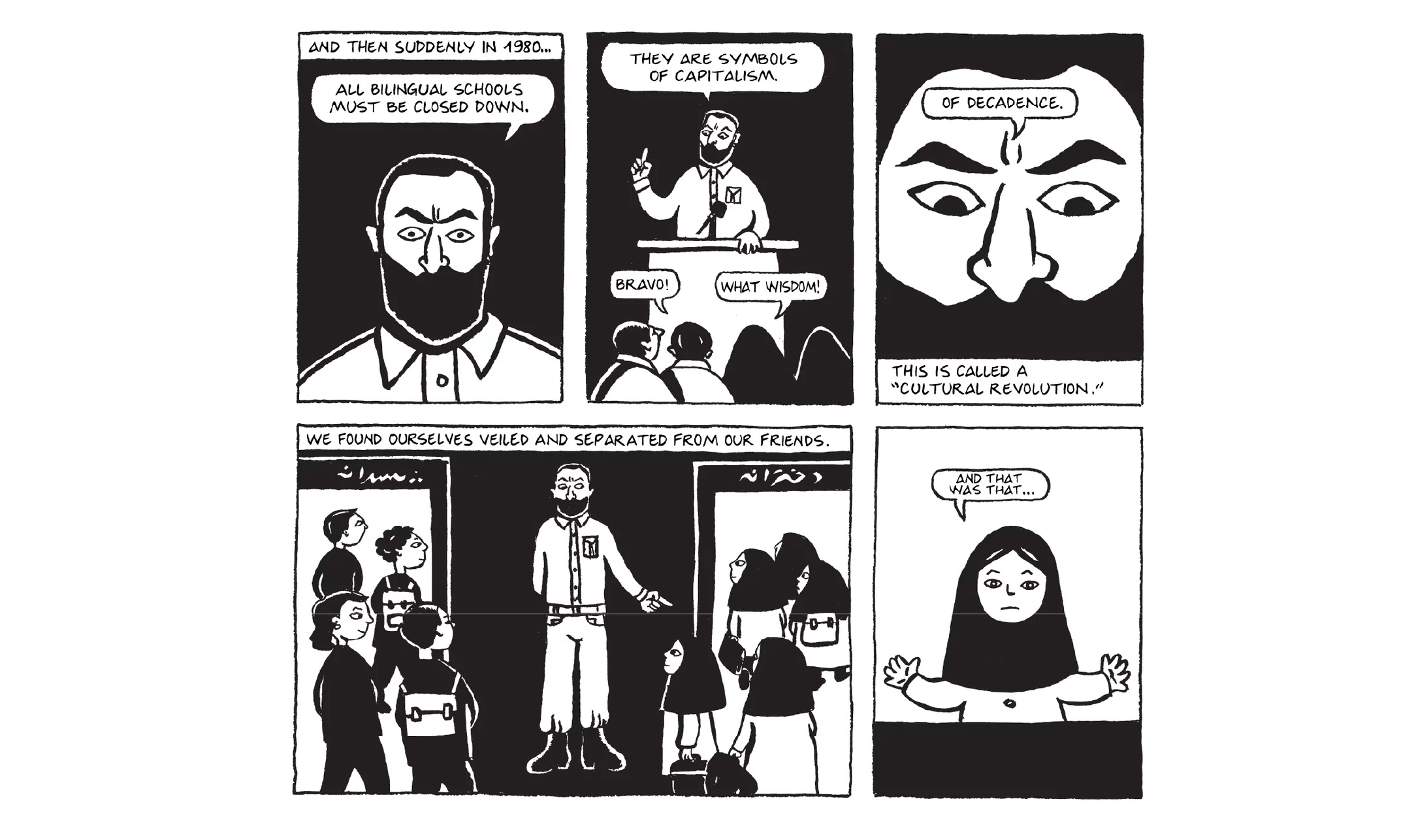

Gaya visual ini juga menekankan aksesibilitas secara visual. Dengan mengurangi detail, ia mengundang pembaca universal untuk terhubung dengan ceritanya, sambil tetap memelihara bobot emosional setiap adegan. Di novel grafisnya, setiap bab dibuka dengan tema simbolis (misalnya, Kaos Kaki, Ujian, dll.) dan ilustrasi dirancang untuk merespons topik tersebut. Hasilnya adalah narasi yang sederhana namun kuat; masing-masing bab bisa berdiri sendiri, sementara secara keseluruhan membangun dunia Persepolis. Panel bergerak dengan mulus antara momen domestik yang intim dan peristiwa publik yang luas, mengingatkan pembaca bahwa sejarah selalu dialami dalam tubuh, rumah, dan keseharian—di mana politik menembus ruang publik dan privat.

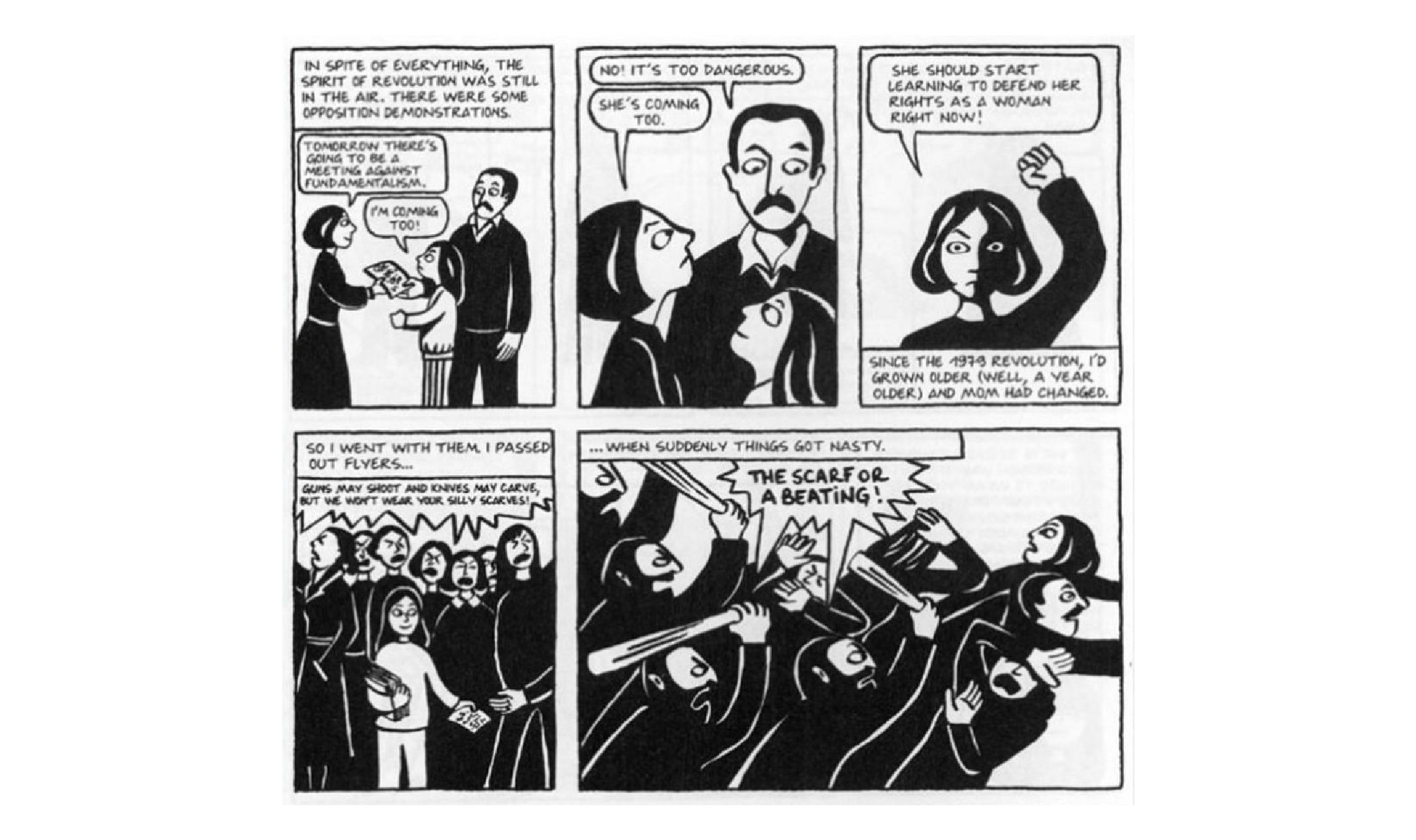

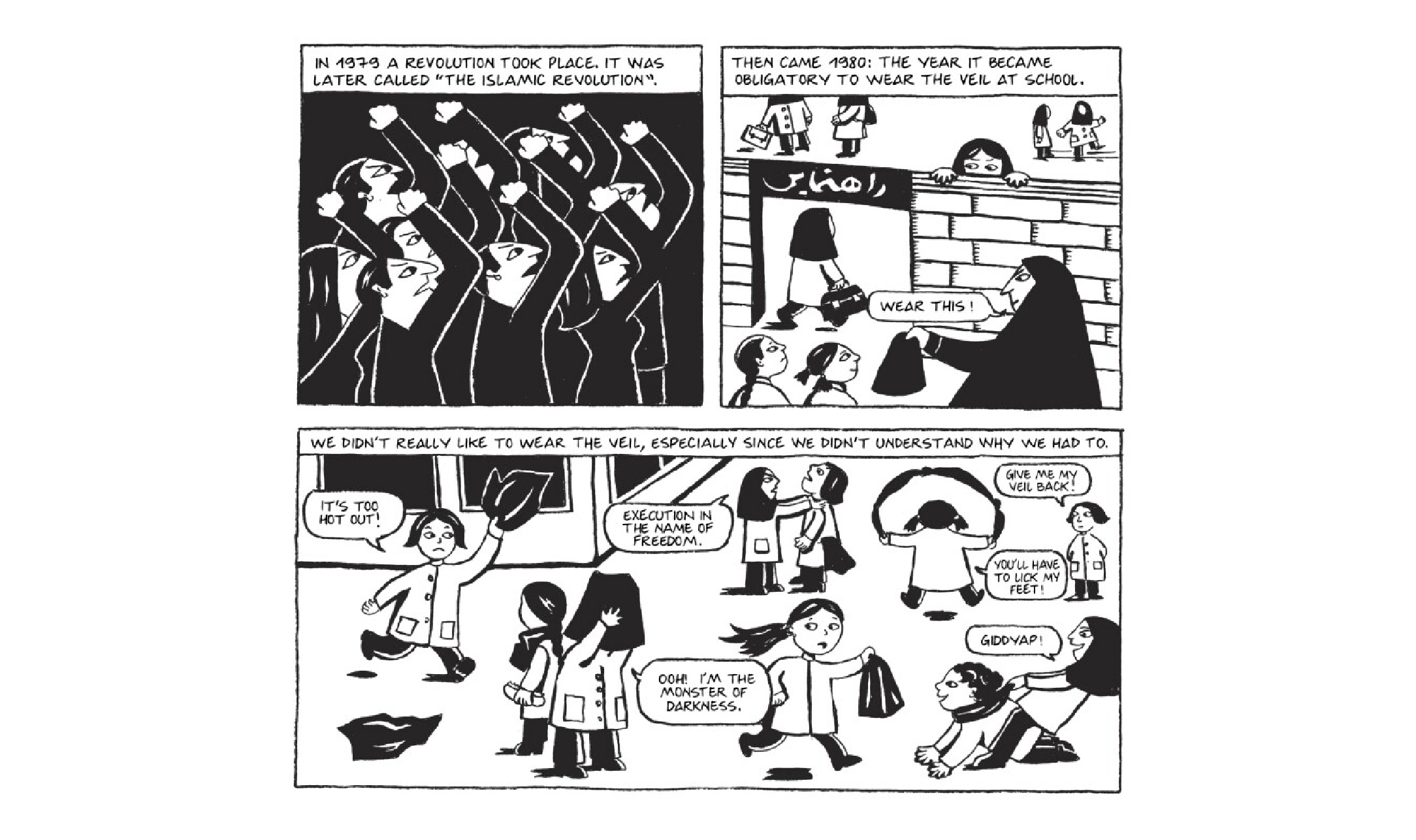

Salah satu motif paling menarik dalam Persepolis adalah kerudung (hijab), yang berfungsi sebagai simbol personal dan objek politik. Sejak bab pertama, Satrapi menyatakan ketidaknyamanannya terhadap kerudung, yang menjadi wajib bagi perempuan dan gadis setelah Revolusi Islam 1979. Bagi ia dan keluarganya yang sekuler, kerudung menjadi tanda putusnya nilai dan gaya hidup mereka. Dalam satu panel berkesan, Satrapi menggambarkan reaksinya terhadap kerudung; kemudian ia melukiskan sekelompok gadis Iran—termasuk dirinya—yang hampir tidak dapat dibedakan secara visual, mencerminkan hilangnya identitas individu di bawah kode agama yang dipaksakan.

Pada fase kehidupan Satrapi ini, kerudung menjadi singkatan dari sistem kontrol yang lebih luas terhadap tubuh dan gerakan perempuan, yang ditegakkan oleh polisi moral. Agen negara ini berpatroli di ruang publik dan menegur mereka yang berpakaian “tidak pantas”. Satrapi mengenang pengalamannya sendiri ketika dihentikan karena mengenakan pakaian gaya Barat: jaket denim dan sepatu kets yang diselundupkan orang tuanya ke Iran. Kejadian itu membuatnya terpukul, menggambarkan beban psikologis dan fisik dari hidup di bawah pengawasan.

Namun cara Satrapi memperlakukan kerudung berubah seiring dia berpindah negara. Dalam bagian Kisah Kembali, ketika ia tinggal di Wina, dia menggunakan rambut sebagai simbol kebebasan baru. Gaya rambutnya berubah seiring identitasnya: potongan punk saat remaja, rambut panjang yang canggung saat pubertas, dan seterusnya. Rambut—yang terlihat, fleksibel, dan personal—berbeda tajam dengan penutupan yang dibawa oleh kerudung. Momen-momen menggubah gaya dirinya menandai fase-fase eksperimen, benturan budaya, dan penemuan diri dari kejauhan.

Saat Satrapi kembali ke Iran sebagai orang dewasa muda, kerudung sekali lagi tak terhindarkan. Awalnya terasa menyiksa baginya—cerminan dari pengalaman awal kembalinya. Namun, ia mulai memperhatikan variasi subtil dalam cara perempuan mengenakannya: ada yang membiarkan sedikit rambut terlihat, yang lain memilih model lebih panjang dan konservatif. Dalam satu adegan, ia menggambar perbedaan gaya kerudung teman-teman sekelasnya, mengaitkannya dengan afiliasi politik atau nilai yang diasumsikan. Bahkan dalam keterbatasan, terdapat negosiasi, makna, dan identitas di kalangan perempuan Iran.

Kompleksitas kerudung ini adalah bagian dari apa yang membuat Persepolis begitu revolusioner, karena memberikan nuansa pada apa yang sering disederhanakan sebagai kehidupan Iran. Jarang sekali seorang perempuan Iran secara terbuka menjalin pasar sastra internasional untuk membahas hubungan rumit mereka dengan kode berpakaian negara. Namun visibilitas ini juga menarik kritik. Ada yang menuduh Satrapi mempromosikan trope Orientalisme—menggambarkan Iran sebagai negara yang pada dasarnya represif, perempuan Iran sebagai tertindas secara universal, dan Barat sebagai wilayah pembebasan. Ada pula yang berargumen bahwa kisahnya mencerminkan posisi kelas tertentu: kelas menengah-atas, kosmopolitan, dan terpelajar—jauh dari pengalaman orang Iran pedesaan atau kelas pekerja yang menanggung kerasnya gejolak (misalnya, kekerasan).

Kritik ini penting karena mendorong kita untuk tidak meromantisasi atau menggeneralisasi Persepolis. Apa yang Satrapi tawarkan bukanlah sejarah lengkap tentang Iran, tetapi sebuah fragmen—perspektif yang hidup, berani, dan penting, yang membuka ruang untuk dialog lebih lanjut. Ini adalah satu kesaksian di antara banyak kesaksian lainnya.

Bahaya muncul saat fragmen ini keliru dianggap sebagai keseluruhan. Dalam wacana global, khususnya di Barat, terdapat kecenderungan untuk terlalu bergantung pada karya seperti Persepolis untuk menjelaskan Iran. Ini mencerminkan kegagalan imajinasi yang lebih luas—gagal menangkap kedalaman, kompleksitas, dan modernitas kehidupan Iran. Saat ini hal tersebut masih terlihat dalam TikTok yang membuat orang terkejut karena melihat orang Iran menari, menangis, atau mengenakan pakaian modis. Subteksnya jelas: mereka tidak mengharapkan orang Iran menjadi manusia sebagaimana mereka sendiri.

Karya Satrapi mengajak kita untuk menjadi lebih baik. Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap tajuk berita atau peristiwa sejarah, ada kehidupan individu—yang berantakan, kaya, dan penuh kontradiksi. Melakukan historisasi melalui narasi personal adalah mengembalikan martabat pada kehidupan tersebut. Ini adalah cara untuk menegaskan bahwa rasa sakit, kegembiraan, dan perlawanan mereka layak dikenang.

Saat dunia terus menyaksikan dampak intervensi Amerika dan Israel, serta destabilisasi regional, Persepolis tetap relevan secara mengganggu. Dalam konteks konflik apa pun, beban selalu—dan terus—ditanggung oleh orang biasa. Di masa seperti ini, menyaksikan menjadi salah satu bentuk solidaritas kita. Bercerita adalah cara melawan lupa. Dan dalam perlawanan itu, Persepolis karya Satrapi menawarkan bukan sekadar ingatan—tetapi kemungkinan empati, pemahaman, dan bahkan tindakan.