Ode untuk Kemanusiaan Miyazaki: Menjaga Batas antara Penghormatan dan Penyimpangan

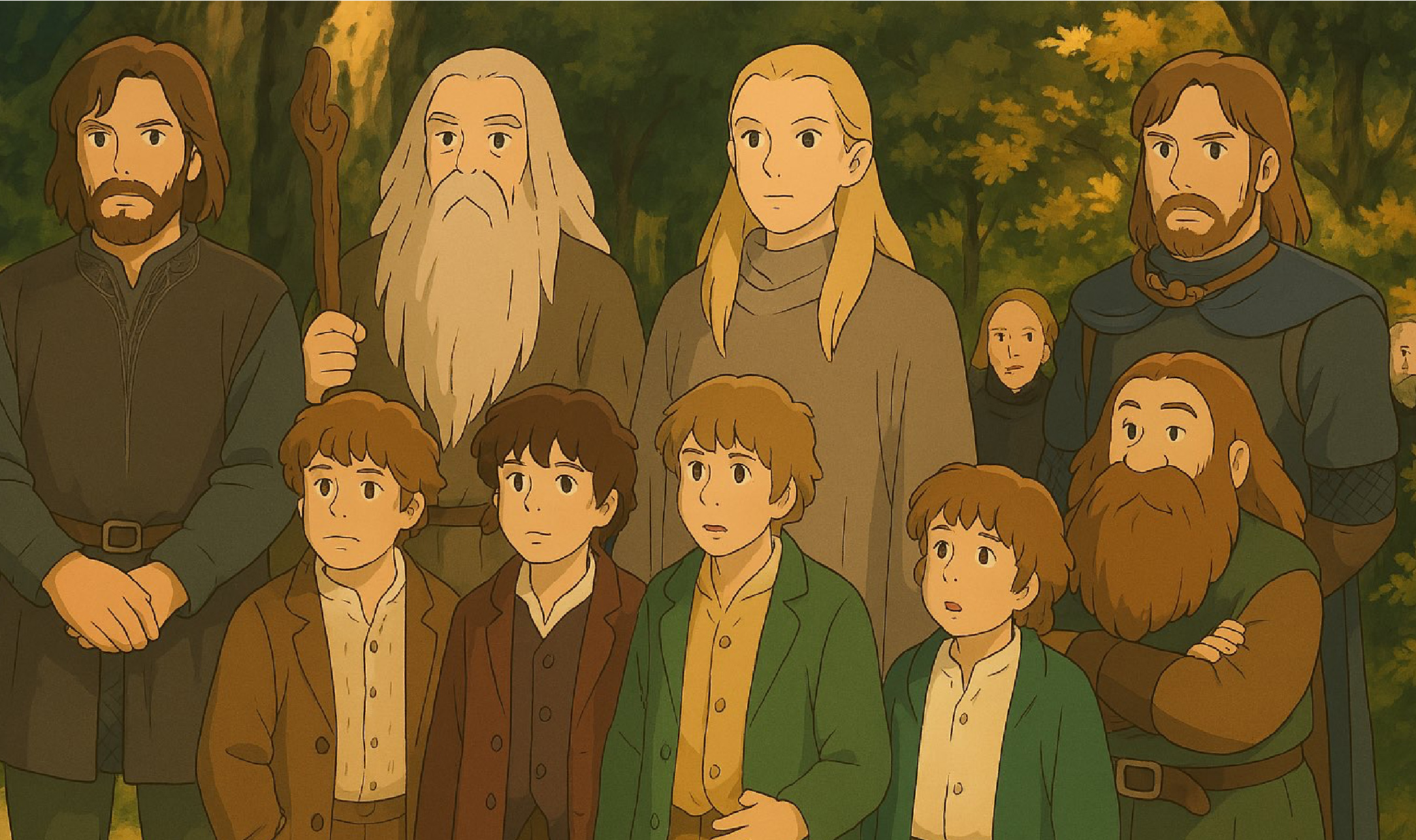

Oleh Sabrina Citra

Dalam dokumenter The Kingdom of Dreams and Madness, kita diperkenalkan dengan Hayao Miyazaki yang sedang berdiri di samping jendela. Ia mengajak kru untuk mendekat ke arahnya dan menunjukkan pandangan yang bisa dianggap biasa (bagi mata awam). Menunjuk ke arah seorang pria yang sedang menyiram tanamannya, ia berkata, “Apakah kamu melihat dia menyiram tanamannya? Dia tidak tahu kita sedang mengamatinya.” Ia lalu berhenti sejenak dan membuat ide untuk menghubungkan berbagai struktur di cakrawala—sebuah rumah yang dikelilingi oleh tanaman rambat, sebuah atap, tembok berwarna biru dan hijau, kabel listrik, dan pipa—lalu ia mengungkapkan: “Kamu lihat rumah yang penuh tanaman rambat itu? Dari atap itu, bagaimana jika kamu mampu melompat ke atap seberang, berlari ke tembok biru dan hijau itu, memanjat pipa, melintasi atap dan melompat lagi ke tempat lain? Di animasi, kamu mampu melakukan semua itu.”

Bagi Miyazaki, mengamati orang-orang dan sekeliling dapat membantunya menemukan inspirasi dan melatih imajinasinya dengan menjadi saksi atas kehidupan yang terjadi di sekitarnya. Memposisikan dirinya sebagai orang asing memberi jarak untuk mengamati dan memberi makna pada pemandangan atau adegan yang ia anggap menarik, sehingga proses berkisah bisa terjadi secara alami. Ia kemudian melanjutkan narasi idenya: “Bagaimana kalau di kota kecilmu yang biasa saja itu, ada sebuah film ajaib. Bisakah memandang (hidup) dengan cara seperti ini? Rasanya seperti kamu bisa pergi ke tempat manapun yang sangat jauh.”

Kita menyaksikan betapa mudahnya awal dari proses kreatif yang muncul hanya dengan merespons kondisi kehidupan. Miyazaki menunjukkan bahwa berkisah bisa muncul dari penyadaran terhadap kemanusiaan dan perhatian terhadap realitas kehidupan yang telah menyatukan kita. Ia mempratikkan ini dengan menetapkan krisis sebagai tema dalam pola filmografinya, di mana setiap karya Ghibli menyeritakan tentang usaha tokoh utama untuk bertahan hidup- mulai dari ‘membangun kembali’ kehidupan di tengah dampak Perang Jepang dalam Grave of the Fireflies, melindungi tanah di tengah krisis ekologi dalam Princess Mononoke, menyelamatkan orang tua setelah kesalahpahaman dalam Spirited Away, hingga bergulat dengan beban menurunkan warisan dalam The Boy and the Heron—dan upaya agar mereka tetap tangguh. Keintiman yang terasa saat mengalami kisah-kisah ini muncul secara alami karena cerita-cerita Miyazaki berakar pada kebenaran-kebenaran yang akrab dalam kehidupan kita. Dengan mengalami kedekatan tersebut, kita bisa membangun ikatan dengan para karakter di seluruh semesta Studio Ghibli karena kita berbagi perasaan putus asa, kelelahan, kebahagiaan, bahkan harapan yang merupakan bagian dari pengalaman menjadi manusia.

Menubuhi kemanusiaan ke dalam karyanya telah menciptakan keindahan dalam animasi Studio Ghibli. Cara karakter dan lanskap digambarkan membangkitkan rasa kemanusiaan yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga meresap hingga ke dalam imajinasi. Gaya artistik Ghibli sangat khas namun tetap beragam: terdapat detail dalam pengaturan karakter dan lanskapnya yang merespons pada konteks dari setiap dunia dalam semesta Ghibli dan memungkinkan dunia tersebut untuk berdampingan atas kehidupan bersama satu sama lain.

Perhatian terhadap detail membutuhkan upaya kerja dari kumpulan kreator yang melampaui kapasitas Miyazaki sebagai individu dan membutuhkan kerja sama antara sebuah tim yang mencakup para aktor, animator, komposer, produser, dan teknisi. Kita melihat bahwa Studio Ghibli digerakkan oleh nilai bersama terhadap kemanusiaan yang bisa terlihat dari kemampuan setiap filmnya untuk merespon terhadap kondisi kehidupan yang penuh krisis yang sedang kita alami.

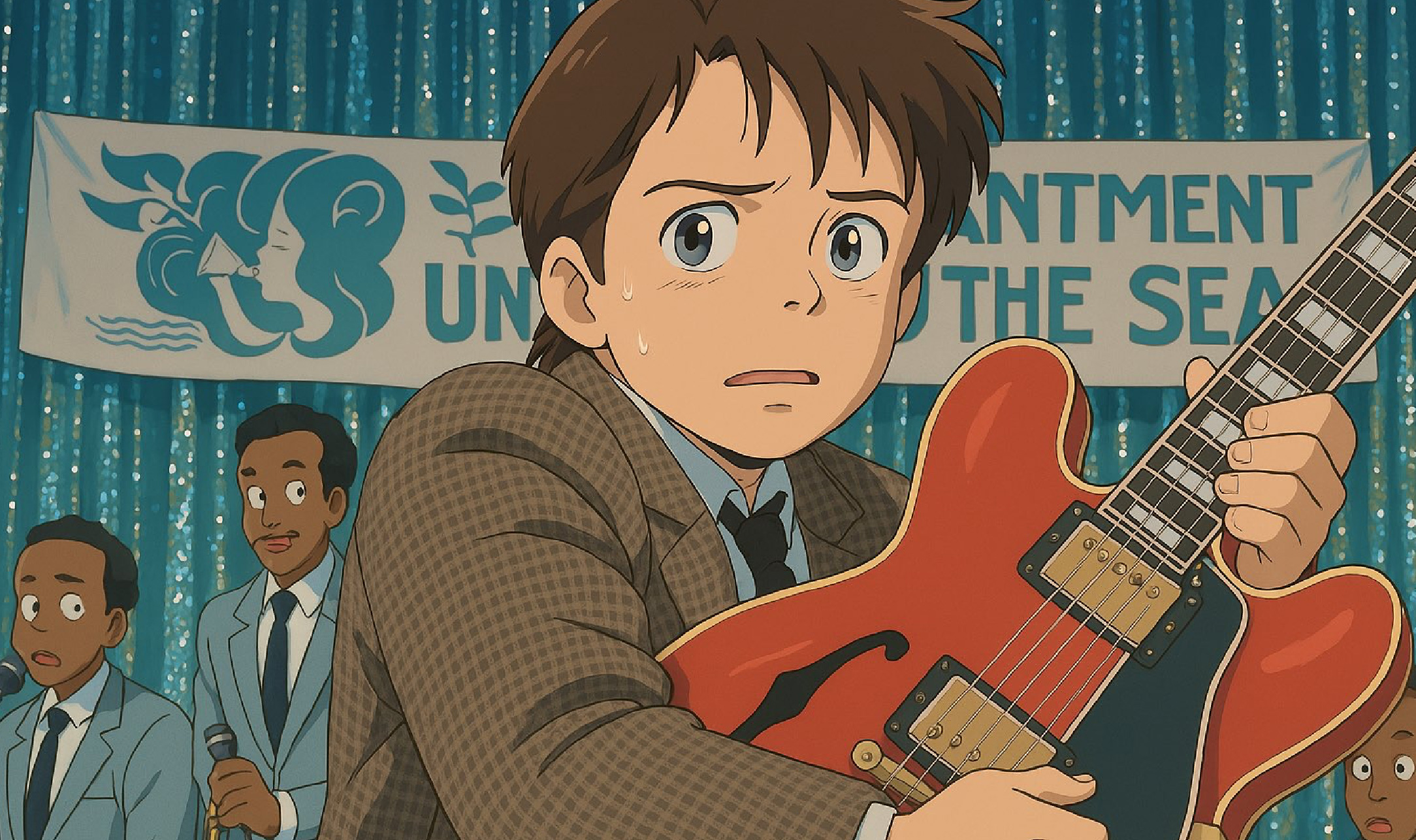

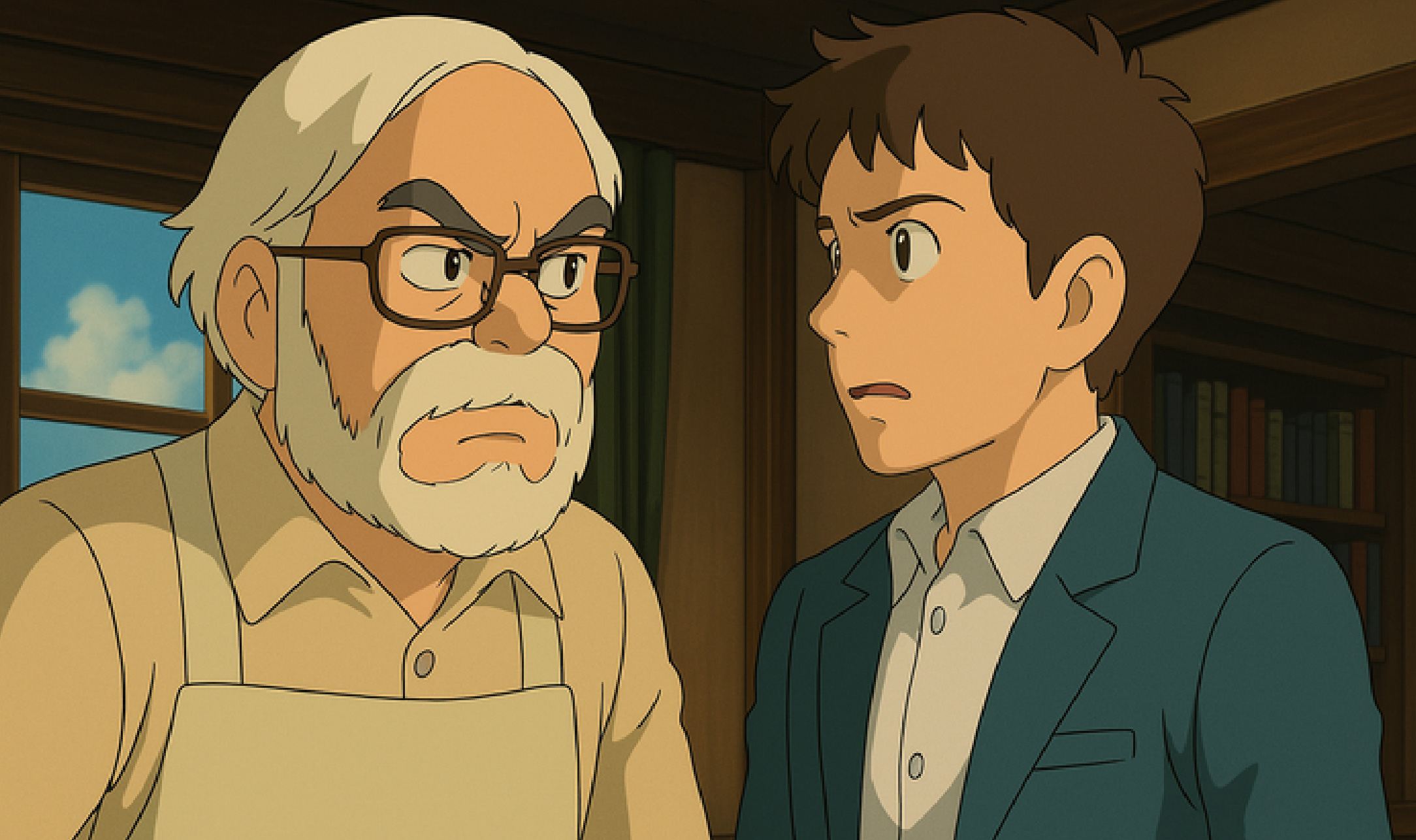

Proses materialisasi nilai kemanusiaan dalam kisah-kisah Studio Ghibli menjadi bukti komitmen mereka terhadap pendekatan yang etis dalam berkarya. Demikian, kita bisa menganggap bahwa peredaran gambar-gambar yang dihasilkan oleh AI yang telah meniru gaya animasi Ghibli tidak etis; Miyazaki sendiri telah menolak segala praktik yang melibatkan AI dalam proses kreasinya dan menyatakan bahwa “Saya sangat merasa bahwa ini adalah penghinaan terhadap kehidupan.”

Sejujurnya, kita bisa sepakat bahwa gambar-gambar yang dihasilkan oleh AI memang ‘akurat’ dalam meniru gaya Ghibli namun kita tidak bisa menanggapi/menutup mata terhadap kekosongan dalam proses penciptaannya. Gambar-gambar tersebut tidak memiliki keindahan yang berasal dari pakem yang membentuk animasi Studio Ghibli, karena mereka telah gagal membawa nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam proses kreatif dan dalam estetikanya.

Dengan demikian, kita dapat mengasumsikan bahwa popularitas dalam memproduksi gambar AI bergaya Ghibli berasal dari tren online. Dalam beberapa tahun terakhir, ada tren untuk mengunggah gambar-gambar AI ke Instagram yang telah menjadi populer antara masyarakat Indonesia dimana mereka bisa mengikuti prosedur tetap dalam berinteraksi dengan ChatGPT: (1) seseorang memasukkan prompt ke dalam ChatGPT, (2) ChatGPT menghasilkan gambar berdasarkan prompt tersebut, dan (3) orang tersebut mengunggah gambar AI tersebut ke Instagram. Kemudahan dalam menghasilkan karya melalui AI menjadikannya sebagai mesin ‘penciptaan’ yang—sayangnya—sangat efisien dan hal ini memungkinkan penggunaan AI dianggap sebagai banal dalam berbagai konteks (misalnya di media sosial dan industri kreatif secara lebih luas).

Ketika kita berbicara tentang ‘ritme kerja’ dalam penciptaan, telah terjadi pembatasan ruang bagi para kreator untuk memimpi, menunggu dan merenung karena adanya ekspektasi untuk terus-menerus memenuhi tuntutan produksi. Seperti yang telah disebutkan oleh Miyazaki, ketergantungan pada teknologi dalam proses penciptaan justru menghilangkan sisi kemanusiaan kita dan memaksa kita untuk bekerja semata-mata demi efisiensi.

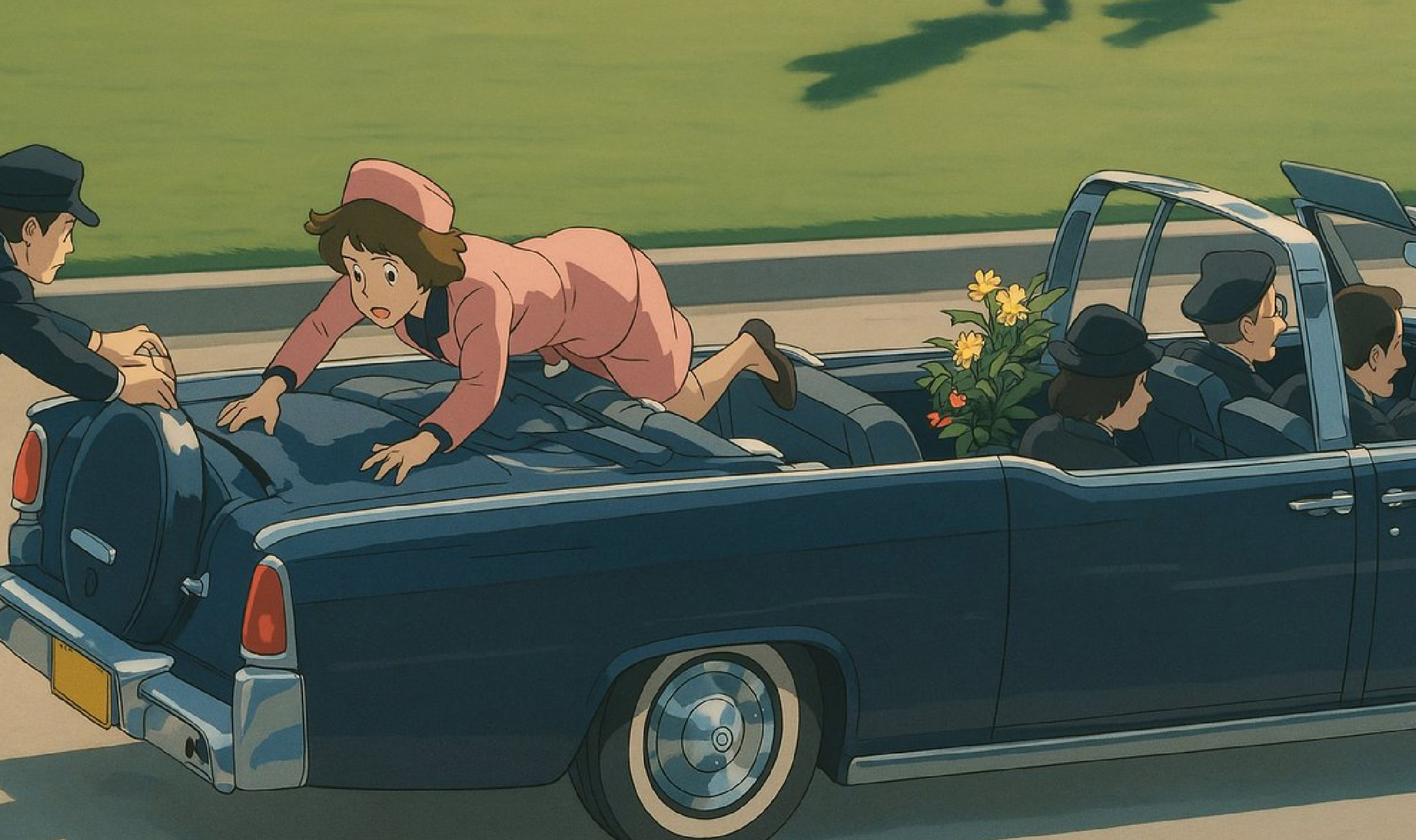

Pertanyaan tentang kemanusiaan dapat diperluas dengan mempertimbangkan konteks penggunaan gambar AI bergaya Ghibli oleh akun media sosial para ‘pejabat pemerintah’ yang membuat meme dari kekerasan yang mereka lakukan: seperti representasi pemerintah AS dalam penangkapan imigran dan penggambaran Donald Trump sebagai sosok ‘imut’ ataupun upaya IDF (militer Israel) untuk membersihkan citra kejahatan perang mereka. Jelas terlihat bahwa teknologi AI ini memberi peluang untuk para pejabat negara untuk menginstrumentalisasi estetika Studio Ghibli agar membuat kejahatan mereka lebih mudah diterima oleh publik. Dalam semangat kemanusiaan yang dijunjung oleh Ghibli, kita harus menolak kooptasi animasi Studio Ghibli untuk digunakan dalam konteks yang menyimpang pada kepercayaan mereka terhadap kemanusiaan; dikarenakan pemakaian ini bertentangan dengan kritik yang telah disampaikan oleh film-film Ghibli terhadap kejahatan negara.

Dengan mempertimbangkan konteks-konteks ini, kita bisa mengajukan pertanyaan utama: mungkinkah kita bisa membiarkan estetika—dalam hal ini estetika Studio Ghibli—untuk menjadi milik semua orang?

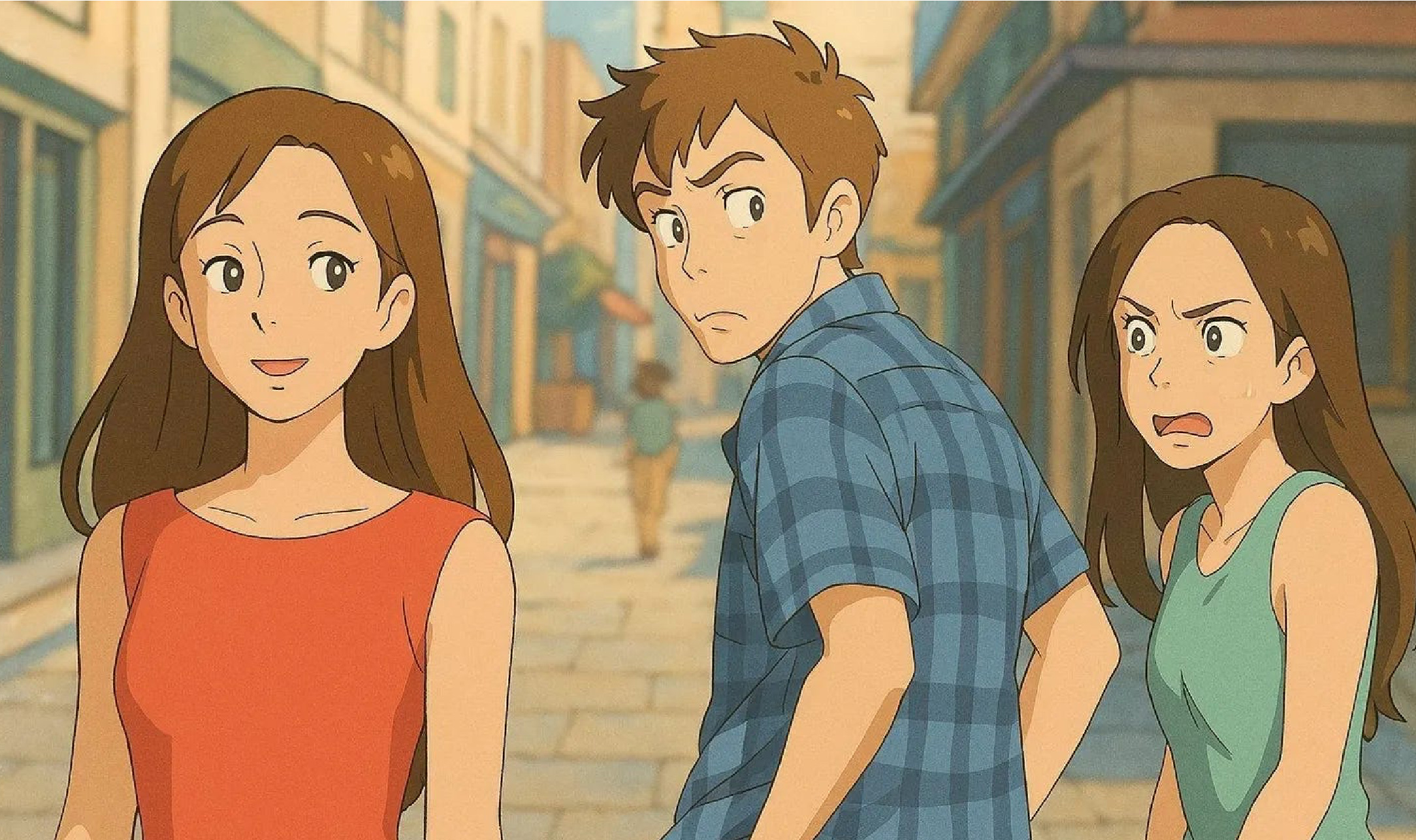

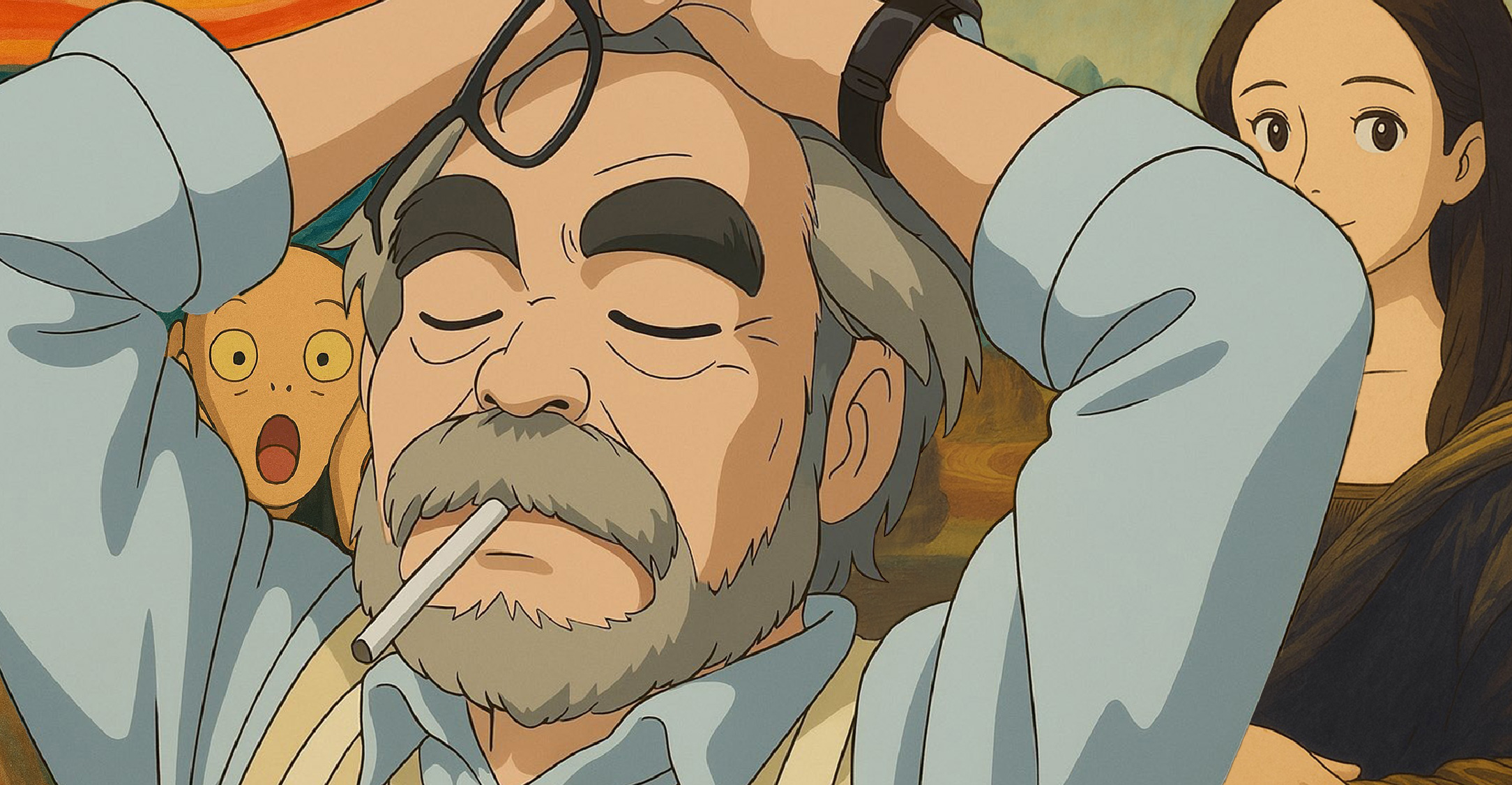

Jika tujuan utamanya adalah untuk memasukkan diri ke dalam semesta Ghibli, maka pendekatan terbaik adalah dengan menghormati etika dan proses penciptaan yang dianut oleh para pelopor Studio Ghibli. Bukan hanya mencoba meniru (karena kita tahu kemampuan ini termasuk kapasitas AI), tetapi mulai bergerak ke arah interpretasi. Hal ini telah diwujudkan melalui tradisi fan art di internet. Reinkarnasi seni Ghibli tetap hidup melalui para seniman, desainer, dan ilustrator yang karyanya telah membentuk keberlangsungan komunitas penggemar (fandom) Studio Ghibli di ranah daring. Secara pribadi, kami telah terinspirasi oleh fan art yang beredar di internet, yang kemudian membentuk ketertarikan kami untuk menonton berbagai film Ghibli. Fanart menawarkan interpretasi dekat dari gaya khas seorang seniman yang menyatu ke dalam dimensi dunia Ghibli—dengan cara tertentu, ini bisa kita maknai sebagai perpanjangan dari pembangunan dunia Ghibli itu sendiri. Fanart-fanart ini pun beragam sifatnya, mulai dari membayangkan diri mereka sebagai karakter dalam dunia Ghibli hingga menggambarkan rasa kagum terhadap karakter-karakter dan Miyazaki sendiri. Di tengah insiden Ghibli x AI ini, sejumlah ilustrator telah mengkritik penggunaannya dan menawarkan karya mereka sebagai respons etis terhadap penggunaan generator AI dalam membuat seni. Karya-karya mereka menunjukkan praktik kepedulian yang penting dan telah diwujudkan oleh setiap kreator yang memiliki niat untuk memberikan penghormatan kepada leluhur kreatif mereka (dalam hal ini, Miyazaki) dan meneruskan warisannya.

Jika direnungkan, kita bisa menyimpulkan bahwa kontroversi seputar AI berakar dari ancaman terhadap kerja ‘manusia’ dalam proses penciptaan. Kasus Miyazaki menerangkan kapasitas mesin untuk tidak hanya memengaruhi karya seniman-seniman ‘kecil dan independen’ tetapi juga rumah produksi besar seperti Studio Ghibli sendiri. Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan: bisakah kita—sebagai para kreator—melampaui obsesi untuk terus-menerus memproduksi secara efisien? Bisakah kita mencoba memperbaiki sistem yang selama ini berjalan?

Kami ingin mengakhiri artikel ini dengan sebuah pengamatan yang disampaikan Miyazaki dalam salah satu wawancaranya ketika ia ditanya apakah ia khawatir dengan masa depan Studio Ghibli dan ia menjawab: “Masa depannya sudah jelas. Semuanya akan runtuh.”